UN CIEGO MERODEABA EN TORNO A LOS DISCÍPULOS DE JESÚS. Y estos le plantearon al Maestro una pregunta: ¿Quién pecó, Señor, éste o sus antepasados? Porque era tradición judía de que los pecados de los padres condicionaban la vida de los hijos. El Señor, les explica que ni él ni sus padres. Y aprovecha el momento para impartir otra catequesis. Provoca un milagro, y de forma artesanal: haciendo barro le toca los ojos al ciego y ¡el ciego recupera la vista!

Paradójicamente, los que veían, de pronto se vuelven ciegos: ¿Cómo ha hecho este milagro en sábado? Ya se sabe que los judíos estrictos no permiten hacer nada en sábado: ¡Ni siquiera el bien! Ellos que lo ven todo, no han descubierto aún la infinita misericordia del Salvador, que es «señor del sábado».

Se inicia, así, todo un debate sobre el autor del milagro: ¡Cómo va ser un profeta, o venir de parte de Dios, si no cumple la ley del sábado! dirán unos. Pero responderán otros, entre ellos el antiguo ciego: ¿Y cómo puede hacer milagros alguien que no venga de parte de Dios?

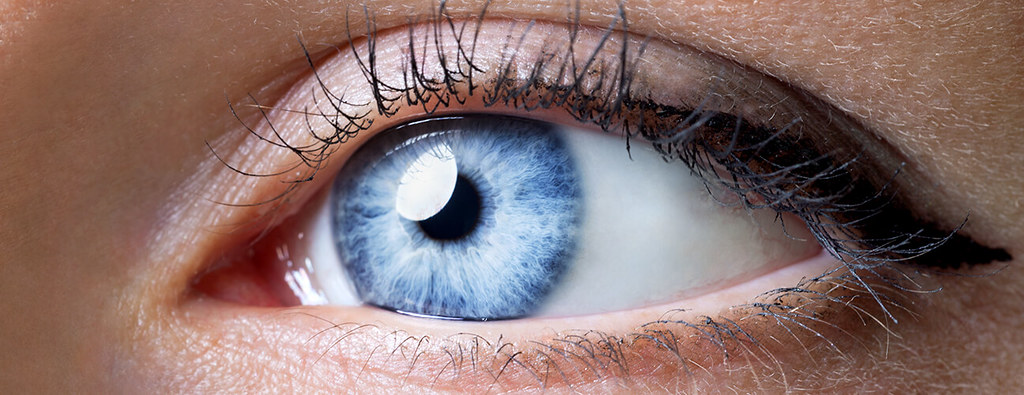

La cuestión llega a Jesús. Y responde a las expectativas creadas con una respuesta misteriosa. Hay otra luz que no ve con los ojos de la carne. Faltan los ojos del corazón iluminados por el Espíritu. Con estos ojos, los ojos de la fe, se descubre la presencia del Salvador en medio del mundo, la presencia del Mesías que anuncia la salvación a los pobres, la luz a los ciegos y la palabra a los mudos. Estos son los signos de la presencia de Dios en medio de nosotros.

Jesús, mirando fijamente al antiguo ciego, le lanza ahora una pregunta comprometida: ¿Tú crees en el Mesías? Y él, aturdido aún, con la vista recuperada, responde ¿Y quién es? Jesús afirma con autoridad: Soy Yo, el que te ha curado. Y abriendo los ojos de la fe, grita con su voz y su corazón: ¡Creo, Señor! Y el ciego se postró ante él, en señal de adoración.

Y entonces se produce el auténtico milagro: el que recobró la vista de los ojos, ahora en su profesión de fe, se abre a la luz del Espíritu, distinguiendo la mano poderosa de Dios entre nosotros, manifestada en Jesucristo, a quien confiesa como el Mesías Salvador.

No se trata, sólo, de abrir los ojos para ver. Se trata de ver otra luz con otros ojos: con ojos de fe, descubrir que Dios está en medio de nosotros y nos invita a seguirle.

Pero ya se sabe: ¡No hay peor ciego, que el que no quiere ver! Los fariseos, que tenían bien abiertos los ojos de la cara para ver quien cumplía o no la ley, tenían cerrados los ojos del corazón para distinguir que ante ellos había alguien muy esperado, el Mesías ansiado: el mayor pecado es cerrar los ojos y no querer ver la misericordia de Dios que nos envía al Mesías Salvador.

Podemos preguntarnos como andamos de vista. Quizás veamos con claridad las cosas que nos rodean, pero los ojos de nuestro corazón vean nublado y no distingamos la presencia de Dios que pasa a nuestro lado y quiere curar mi ceguera.

Alfonso Crespo Hidalgo